„Ohne zu werten, schafft der Film einen interessanten und sicher auch authentischen Einblick in die Praxis des Asylalltags.“

«Ein so bildstarker wie unbequemer Dokumentarfilm.»

«Mit eindrücklichen Bildern wird die bittere Wirklichkeit aus verschiedenen Blickwinkeln gezeigt.»

«Mit grösstmöglicher Sachlichkeit, aber auch mit ebenso grosser visueller Gestaltungskraft war «Life in Paradise» in Solothurn der herausragendste Beitrag zum Thema Migration.»

- Hier ansehen (VOD)

- Hier kaufen (DVD)

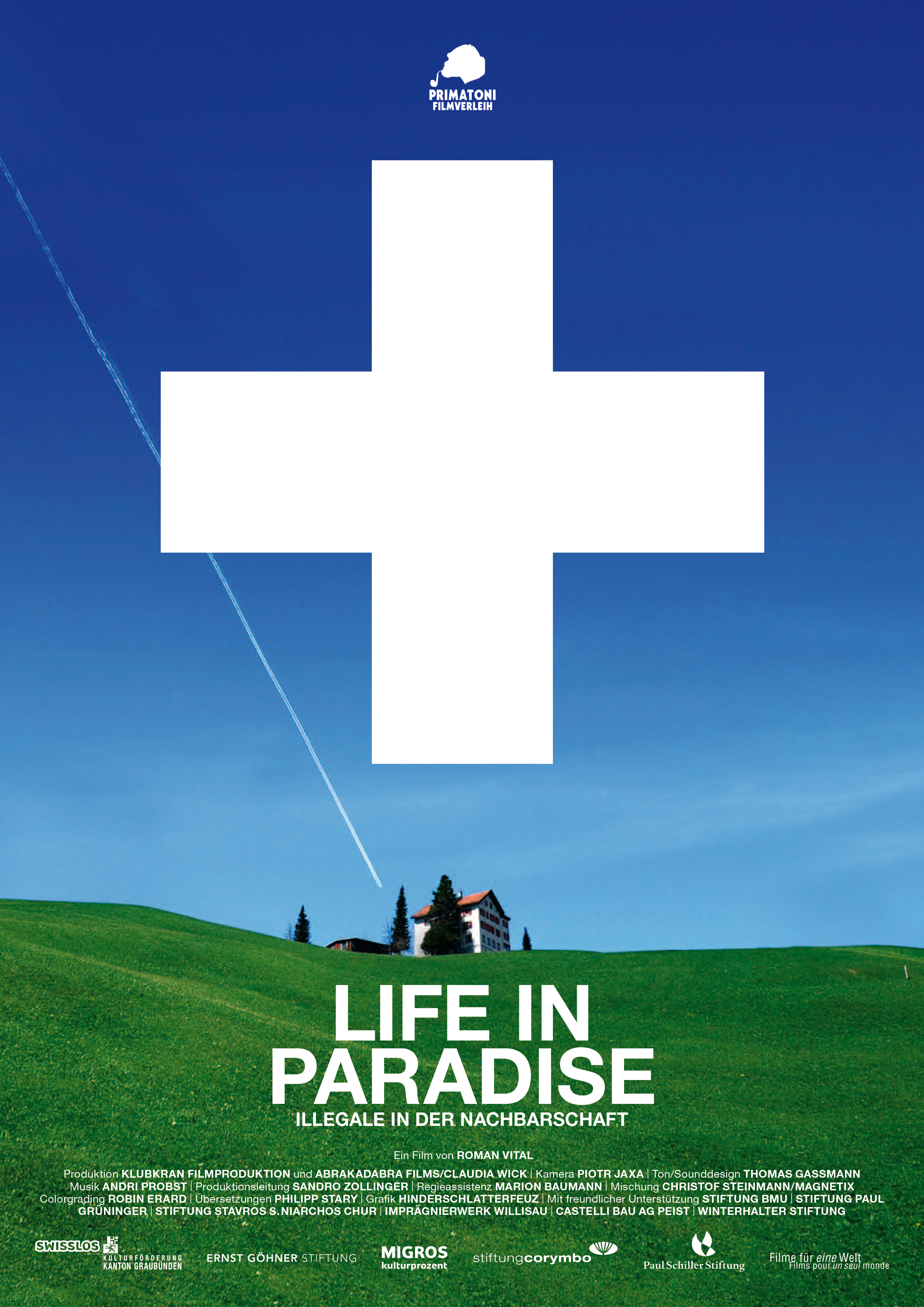

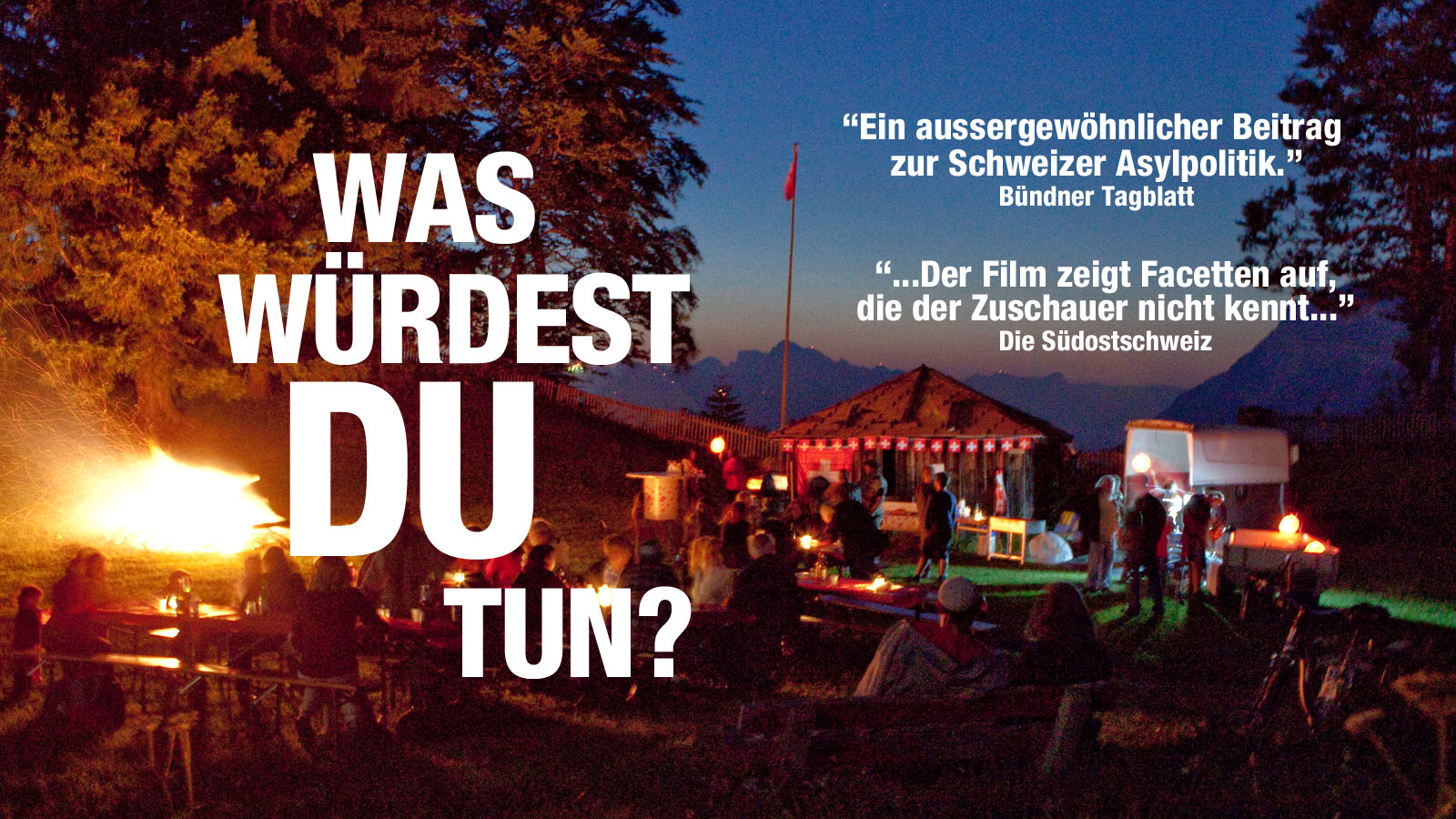

LIFE IN PARADISE - Illegale in der Nachbarschaft

In Valzeina, einem idyllischen Schweizer Bergdorf, steht das Ausreisezentrum «Flüeli». Früher war es ein Ferienheim für Kinder, heute wird es gegen den Willen der Einheimischen von abgewiesenen Asylsuchenden bewohnt. Jeder Vierte im Dorf ist nun ein «illegaler Ausländer».

«Life in Paradise» zeigt wie die Schweizer Aslylpolitik in der Praxis funktioniert, wie wir mit Asylsuchenden in unserer Nachbarschaft umgehen, wie unser Leben sich dadurch verändert und was es bedeutet, als Abgewiesener abgeschieden in unserer Heimat leben zu müssen.

In Valzeina, einem idyllischen Bergdorf, steht das Ausreisezentrum «Flüeli». Früher war es ein Ferienheim für Kinder, heute wird es gegen den Willen der Einheimischen von abgewiesenen Asylsuchenden bewohnt. Jeder Vierte im Dorf ist nun ein «Illegaler Ausländer».

«Life in Paradise» zeigt wie die Schweizer Aslylpolitik in der Praxis funktioniert, wie wir mit Asylsuchenden in unserer Nachbarschaft umgehen, wie unser Leben sich dadurch verändert und was es bedeutet, als Abgewiesener isoliert in unserer Heimat zu leben.

Der Film erzählt aus dem Mikrokosmos eines kleinen Dorfes inmitten der Schweizer Alpen vom globalen Thema des Zusammentreffens von uns Privilegierten der westlichen Welt mit illegalen Einwanderern.

Wir leben in einer globalisierten Welt. Unsere Güter, Dienstleistungen und unser Kapital bewegen sich weitgehend ungehindert durch nationale Grenzen und Restriktionen rund um den Erdball. Die Welt ist dabei vereint im wirtschaftlichen Austausch.

Doch für Menschen gilt das nicht. Die Bewegungsfreiheit des grössten Teils der Weltbevölkerung ist eingeschränkt durch Grenzen und Gesetze. Am liebsten wäre es den Privilegierten, wenn die Armen einfach zu Hause bleiben würden. Doch Millionen sind unterwegs, getrieben von der Hoffnung auf ein besseres Leben. Sie sind auf der Suche nach einer neuen Existenz, einer neuen Heimat.

So ist die Welt geteilt in Heimathabende und Heimatlose. Es wird allerhand unternommen, um die Heimatlosen davon abzuhalten zu uns zu kommen. Dazu gehören physische Schranken, wie die Stahlzäune in Arizona oder rechtliche Hindernisse, wie die Migrations- und Asylgesetzte Europas. Trotzdem versuchen Menschen ins «Gelobte Land» zu gelangen, dahin, wo wir wohnen.

An der europäischen Mittelmeerküste landen abertausende Bootsflüchtlinge. Rund 20‘000 Menschen stellen jedes Jahr an der Schweizer Grenze ein Asylgesuch. Die aller meisten Gesuche werden nach geltendem Gesetz abgelehnt.

Die Menschen müssen unser Land wieder verlassen. Tun sie das nicht freiwillig, werden sie früher oder später ausgeschafft. Bis dahin werden sie zu Menschen, die auf unbestimmte Zeit in unserer Nachbarschaft leben.

Unser Film «Life in Paradise – Illegale in der Nachbarschaft» erzählt aus dem Mikrokosmos eines Bündner Bergdorfs vom globalen Thema des 21. Jahrhunderts – dem Zusammentreffen der Privilegierten der westlichen Welt mit illegalen Einwanderern.

«Life in Paradise» zeigt wie die Schweizer Aslylpolitik in der Praxis funktioniert, wie wir mit Asylsuchenden in unserer Nachbarschaft umgehen, wie unser Leben sich dadurch verändert und was es bedeutet, als Abgewiesener isoliert in unserer Heimat zu leben.

Der Film erzählt aus dem Mikrokosmos eines kleinen Dorfes inmitten der Schweizer Alpen vom globalen Thema des Zusammentreffens von uns Privilegierten der westlichen Welt mit illegalen Einwanderern.

We live in a globalized world. Our wealth, businesses and assets move untouched through national restrictions and boarders around the world. Through this the world is joined in economic trade.

But thats not the same for people. The freedom of movement , for most of the worlds population, is limited through boarders and laws. The privileged world would prefer if the poor just stayed at home.

Nevertheless, millions are on the move, filled with the hope of a better life. They are searching for a new existence, a new home. So the world is split into those that have a home and those that do not. It would be almost impossible to stop those searching from coming to us, that also includes physical restraints, like the steel fence in Arizona or legal hindrances, like the asylum statutes in Europe. All the same, people try to gain entry to the «Promised Land», where we live.

There are many thousands of boat refugees landing on the European Mediterranean coast. In Switzerland 20,000 people try every year to seek asylum here. The most are refused according to the current statutes. They have to leave our country, if they do not go of their own free will, they will be, sooner or later, deported. Until then they live, for a undetermined time, in our neighbourhood.

Our film «Life in Paradise – Illegals in the Neighbourhood» is about this 21st Century global issue of the privileged West meeting the illegal immigrants, as told from the microcosm of a Bündner mountain village.

«Life in Paradise – Illegals in the Neighbourhood» shows the workings of the Swiss asylum policy, how we privileged people from the western world deal with asylum seekers in our neighbourhood, how our lifes are affected by this and what it means to live as a rejected asylum seeker in the «Paradise».

Nous vivons dans un monde globalisé: les biens, les services et les capitaux circulent librement à travers les frontières nationales, largement sans restrictions et autour du monde entier. Ainsi, le monde est uni dans l’échange économique. Toutefois, le même principe ne s’applique pas aux êtres humains.

La liberté de mouvement est fortement restreinte pour la plus grande partie de la population mondiale par des frontières et des lois. Sans doute, les privilégiés préféreraient que les pauvres de ce monde restent tout simplement chez eux. Pourtant, des millions sont en mouvement, poussés par l’espoir d’une vie meilleure. Ils sont à la recherche d’une nouvelle existence, d’un nouveau foyer. Ainsi, le monde est divisé entre ceux qui ont un chez eux et ceux qui n’en ont pas. Nombreux sont les moyens pour décourager les déracinés de venir chez nous. Il y a les barrières physiques, comme les clôtures en acier séparant les États Unis du Mexique, mais il y a aussi les obstacles juridiques, tels que les lois sur l’immigration et sur l’asile d’Europe. Malgré ces obstacles, des gens essaient d’atteindre la «terre promise», l’endroit où nous vivons.

Chaque année, des milliers de boat people rejoignent les côtes européennes de la méditerrané. Quelques 20’000 personnes demandent chaque année l’asile aux frontières suisses. Basé sur les lois en vigueur, une large majorité de ces demandes est rejetée, les demandeurs d’asile sont obligés de quitter notre pays. S’ils ne le font pas volontairement, ils seront expulsés tôt ou tard. Jusque-là ils deviennent ces «illégaux» qui vivent dans notre voisinage pour une durée indéfinie.

Dans notre film «Life in Paradise – illégaux dans le voisinage», nous suivons une question globale du 21e siècle – la rencontre entre privilégiés du monde occidental et immigrants illégaux – depuis le microcosme d’un petit village des montagnes grisonnes.

«Life in Paradise» montre le fonctionnement de la politique d’asile suisse en pratique, la façon dont nous traitons les demandeurs d’asile dans notre voisinage, comment nos vies ont changé à cause de cela et ce que peut signifier que d’être rejeté et isolée en Suisse. Le film nous montre le microcosme d’un petit village des alpes suisses faisant face à un problème mondial, la confrontation des privilégiés du monde occidental aux immigrants illégaux.

Die Asyl- und Ausländerthematik ist in der Schweiz ein polarisierendes und emotionales Thema. Schon früh erfahren wir, dass nicht alle Menschen, die hier leben wollen, auch bleiben dürfen.

Als Jugendlicher lernte ich Darko kennen. Der Kroate, Architekt und Familienvater, desertierte während des Bürgerkrieges im ehemaligen Jugoslawien und floh vor seiner Erschiessung. Er ersuchte in der Schweiz um Asyl. Als Eismeistergehilfe arbeitete er in der Eissporthalle in Arosa. Ich spielte damals Eishockey. Er erzählte mir von seiner Flucht, seiner Familie und dem Krieg. Drei Jahre vergingen, in denen Darko je länger je mehr verzweifelte. Seine Frau liess sich scheiden, sein Vermögen wurde konfisziert und seine Reputation als Architekt demontiert. Die Schweizer Behörden lehnten sein Asylgesuch in letzter Instanz ab. Er musste innert drei Monate «nach Hause» zurückkehren. Bevor die Behörden ihn ausschaffen konnten, tauchte Darko unter. Einige Wochen später war er tot.

Vor einigen Jahren, lernte ich einen Kongolesen kennen. Er erzählte mir, er stehe kurz vor der Ausschaffung in sein Herkunftsland, wo er Folter fürchtete. Er fragte mich, ob ich ihm helfen könne, in der Schweiz zu bleiben? Ich meinte, ich müsste es mir überlegen. Wir wollten uns am nächsten Abend wieder treffen, doch ich ging nicht hin. Diese feige Entscheidung lag mir noch lange auf dem Magen. Er hatte ein grosses Problem und ich habe ihm nicht geholfen. Warum nicht? Wäre ich nicht moralisch verpflichtet gewesen ihm zu helfen? Wollte ich ein gesetzestreuer Bürger sein? Ich steckte in der Zwickmühle zwischen Mitgefühl und vernünftigem Denken. Dieses Dilemma bereitet mir Kopfzerbrechen. Ich sehne mich nach einer klaren Haltung, die nicht nur in der Theorie bestehen kann, sondern auch im Alltag im direkten Kontakt mit realen Leben.

Mit meinem Film «Life in Paradise – Illegale in der Nachbarschaft» will ich aufzeigen, was es bedeutet, tagtäglich diesem Hin- und Hergerissensein ausgesetzt zu sein und mit ihm zu leben. Mit dem Ziel, zu einer von dualistischen Sichtweisen losgelösten Diskussion anzuregen und aufzuzeigen, dass es keine einfachen Antworten gibt.

Roman Vital, Regisseur

The asylum and foreign issues in Switzerland are polarizing and emotional.We realize early on that not all people who want to live here are permitted to stay. As a teenager I got to know Darko. The Croatian, architect and father deserted during the Civil War in Yugoslavia and escaped just before his execution. He attempted to seek asylum in Switzerland. He worked as an assistant to the maintenance manager in the ice sports stadium in Arosa. I played hockey then. He told me about his escape, his family and the war. Three years passed as Darko became more and more desperate. His wife filed for divorce, his assets were confiscated and his reputation as an architect was shattered. The Swiss Administration turned down his claim for asylum at the last minute, he would have to return „home“ within three months. Before he could be deported, he went into hiding. A few weeks later, he was found dead.

A few years ago I met a man from the Congo. He told me he was about to be deported back to his own country, where he feared he would be tortured. He asked me if I could help him, I told him I would have to think about it first. We arranged to meet the next evening but I did not go. This cowardly decision stayed with me for a long time. He had a huge problem and I did not help. Why not? Was I not morally obligated to help him? Did I want to be a straight-laced citizen? I was trapped between sympathizing and level-headed thinking. This issue confounded me. I longed for clearer resolutions, that can not only work in theory but in everyday life, in direct contact with real people.

With my film „Life in Paradise“, I want to show what it is like to live, everyday, with this feeling of being torn and the internal conflict that comes with it. The final goal being to evoke liberal discussions from many different perspectives and to show there are no easy answers.

Pressestimmen

Roman Vital – «Die Verschärfung des Asylrechts hat mich beunruhigt»

Der 1975 in Arosa geborene Roman Vital versteht sich als «Türöffner zwischen Kulturen». Sein Film «Life in Paradise – Illegale in der Nachbarschaft» erzählt über das Ausreisezentrum «Flüeli» in Valzeina und wie die Bevölkerung darüber denkt.

von Karl Wüst

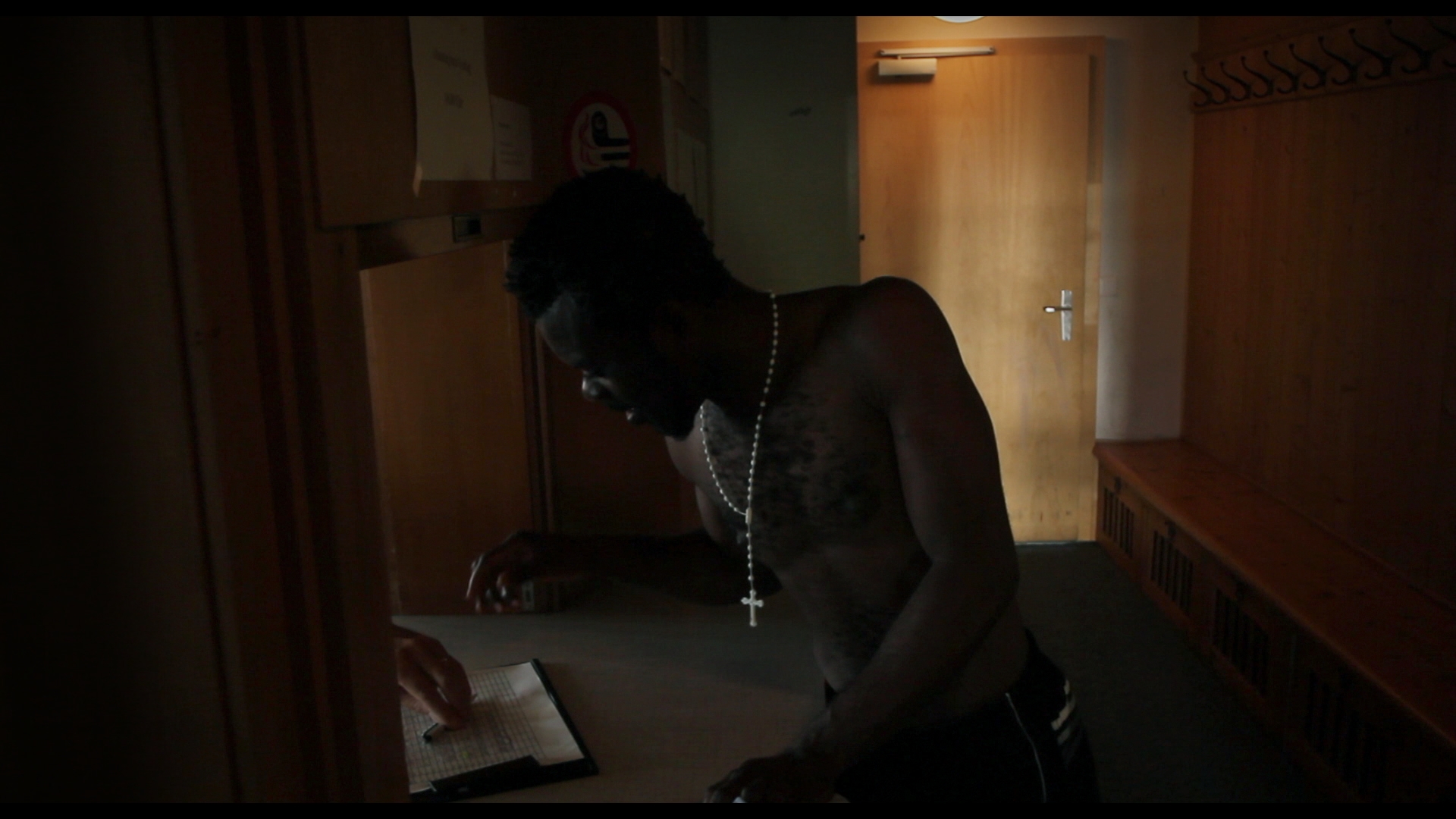

Zwei dunkle Männergesichter, frontal gefilmt, erzählen sich, was sie sehen. «Schau mal, dort unten fährt ein Zug. Überall hat die Schweiz Züge.» Schnitt. Jetzt sieht man die Männer von hinten: Silhouetten im Gegenlicht auf einem Balkon. Im Hintergrund eine Landschaft wie ein Gemälde von Hodler: umwölkte Bergspitzen, darüber blauer Himmel. «Das muss Schnee sein. Siehst du das auch?»

Und in das prächtige, sonnenbeschienene Panorama hinein fragt der eine: «Erinnerst du dich an die Geschichte von Moses aus der Bibel? Gott sagte ihm, du wirst das gelobte Land sehen, aber niemals eintreten. Genau wie wir.»

Sturm der Entrüstung

Die Szene spielt in «Life in Paradise – Illegale in der Nachbarschaft», einem Dokumentarfilm über das Asylwesen in der Schweiz, den der Bündner Roman Vital gedreht hat. Im Mittelpunkt stehen das Ausreisezentrum, das der Kanton Graubünden seit 2007 in Valzeina betreibt, und die Dorfbevölkerung, die dazu Stellung bezieht.

«Flüeli» heisst das Zentrum weit oben in der Streusiedlung, eingebettet in eine idyllische voralpine Landschaft im vorderen Prättigau. Es beherbergt abgewiesene Asylsuchende – wie die zwei Männer auf dem Balkon –, um sie zur freiwilligen Ausreise in ihre Heimatländer zu bewegen. Als der Kanton das «Flüeli» kaufte, löste er im Dorf «ein kleines Erdbeben» aus, wie sich eine Bewohnerin im Film erinnert. «Das war ganz schlimm. Dass wir mit 40 bis 50 Fremden zusammenleben müssen, hat uns Sorgen gemacht.» Allerdings seien diese Sorgen «nun vielleicht ein bisschen unberechtigt» gewesen. «Zum Glück.»

Den Anstoss zu seinem Film habe «die 2006 eingeleitete Verschärfung des Asylrechts» gegeben, sagt Roman Vital, als wir auf der Autobahn von Zürich Richtung Valzeina fahren. «Das hat mich sehr beunruhigt.» 2008 hörte er vom «Flüeli», besuchte den Ort und fasste den Entschluss, die Situation «sichtbar zu machen» und «uns Privilegierte der westlichen Welt zum Nachdenken anzuregen».

Schranken abbauen

Der 1975 in Arosa geborene Vital versteht sich als «Türöffner», als einer, der Schranken zwischen Welten und Kulturen abbaut, als einer auch, der gerne Geschichten erzählt darüber, «wie sich die Gesellschaft verändert und wie wir Menschen miteinander umgehen».

Die alleinige Wahrheit gibt es in «Life in Paradise» nicht. Der Film soll die Vielfalt der hier herrschenden Meinungen zur Geltung bringen. Er habe versucht einen «wertfreien» Film» zu drehen, betont der Regisseur, einen, der niemanden bevormundet. «Jeder Zuschauer muss die Situation in Valzeina selbst beurteilen.» Wenn sein Film aber dazu beitrage, dass Vorurteile hinterfragt würden, sei das ein Erfolg.

Realisiert hat Vital sein Projekt in den fünf Jahren vor der Premiere im April 2013 in Chur. Zuerst galt es, Überzeugungsarbeit zu leisten, Vertrauen zu schaffen bei den kantonalen Behörden in Chur, bei der Zentrumsleitung im «Flüeli», bei der Dorfbevölkerung und bei den Asylsuchenden. Dafür brauchte Vital eineinhalb Jahre.

Die Dreharbeiten dauerten vier Wochen. «Nötig gewesen wären eigentlich weitere vier Wochen, dafür reichte das Geld aber nicht.» Der Film kostete rund 300 000 Franken. Der Kanton Graubünden, Stiftungen, Private und Migros Kulturprozent steuerten insgesamt 140 000 Franken bei.

Die restlichen 160 000 Franken schoss die Kollektivgesellschaft «klubkran» in Zürich ein. «Klubkran»: Das sind drei Leute, drei Einzelfirmen, die seit 2006 gemeinsam Dokumentarfilme für Kino, Fernsehen und DVD produzieren. Roman Vital ist Realisator (Autor, Regie, Schnitt), Sandro Zollinger Produzent und Autor, während der Produzent Andri Probst auch für Musik und Sounddesign zuständig ist.

Filme querfinanzieren

«Alle unsere Filme entstehen im Team», sagt Roman Vital. Entscheidend ist das Prinzip der Querfinanzierung. Vital erklärt das so: «Klubkran» produziere Filme, «die etwas einbringen, die sich als DVDs gut verkaufen lassen», und «Filme mit Herzblut» zu gesellschaftlich komplexen Themen. «Mit den Einnahmen der ersten Kategorie finanziert sich die zweite.»

In die erste Kategorie gehören Filme über die Eishockey-Clubs Arosa, Bern und Davos. «Life in Paradise» hätte er ohne Querfinanzierung nicht drehen können. Vor allem deshalb, weil ihm die grossen Fördertöpfe der öffentlichen Hand – das Bundesamt für Kultur, die Zürcher Filmstiftung und Schweizer Radio und Fernsehen – ihre Unterstützung versagten.

Die Chancen, dass öffentliches Geld fliesst, seien eher gegeben, «wenn der Regisseur schon bekannt ist und viele Preise gewonnen hat», sagt Roman Vital. Gefördert würden vor allem Filme, «von denen man annehmen kann, dass sie an den Kinokassen gutes Geld einspielen». Das neueste Filmförderkonzept des Bundesamtes für Kultur gibt Vital recht: Darin ist der Erfolg als Kriterium festgeschrieben. Das führe dazu, dass bei der Vergabe der Gelder wirtschaftliche und nicht inhaltliche Interessen im Vordergrund stünden, sagt Vital. «Leider ist Filmförderung in der Schweiz oftmals Wirtschaftsförderung und nicht Kulturförderung.»

Von ihrem Weg abbringen lassen sich die drei Filmer von «Klubkran» dadurch nicht. Mit gutem Grund: Der Kinofilm «Life in Paradise» hat in den Medien ein starkes Echo ausgelöst. Ins Programm aufgenommen haben ihn auch Festivals in Solothurn, Berlin, Kiew, Graz, München und in Paris. Hier eröffnete er im März 2014 das Festival International du Film des Droits de l’Homme und wurde mit dem Spezialpreis der Jury und dem UNHCR-Preis ausgezeichnet.

Filmschule in Ludwigsburg

Wie aber ist Roman Vital zum Dokumentarfilmer geworden? Sein Vater habe eine Filmkamera gehabt, erzählt er. Die jugendliche Neugier habe ihn angetrieben, «damit etwas zu produzieren». In Kooperation mit Freunden sei sein erster Film entstanden: ein Film über «unsere damalige Befindlichkeit». Er sei in Arosa erfolgreich gezeigt worden.

Eine Filmschule zu besuchen, getraute sich Roman Vital zuerst nicht. Er studierte Journalistik und Kommunikationswissenschaft in Freiburg, bevor er die Aufnahmeprüfung an der Filmakademie Baden-Württemberg in Ludwigsburg bestand. «Ich wollte aus der Schweiz raus. Denn um sie kennenzulernen, musste ich sie verlassen.»

Nachdem Vital das Rüstzeug (Drehbuch, Regie, Kamera, Schnitt) gelernt hatte, stellte sich die Frage: «Dokumentarfilm oder Spielfilm?». Er entschied sich für den Dokumentarfilm, «weil ich Menschen nicht inszenieren, sondern so zeigen möchte, wie sie sind». Er spiegle die Wirklichkeit und zeige mit frei zusammengestellten Ausschnitten, wie er sie interpretiere. Als Filmer mache er so «unverfälscht gültige Aussagen», betont Vital.

Vertrag der Ehrlichkeit

Mittlerweile haben wir Landquart passiert und fahren hoch nach Valzeina. Er freue sich, Leute hier wieder anzutreffen, sagt Roman Vital, während er routiniert die engen Kurven nimmt. Die Strasse ist so steil wie die letzte Wegstrecke zum fertigen Film: der Schnitt, der ihn, im Gegensatz zum Autofahren, immer sehr beanspruche. Die kreative, anstrengende Arbeit sei «ein intimer Prozess», der ihn «bis in die Träume» verfolge.

Für «Life in Paradise» hat Vital 30 Stunden Film mit ins Atelier genommen. Daraus stellte er den Rohschnitt her. Es folgten – in Diskussion mit seinem Team– die schrittweisen Kürzungen, Umstellungen, Montagen bis zur 78-minütigen Endfassung, die seinem Anspruch auf Authentizität genügte.

Um diese Authentizität zu erreichen, habe er, wie immer in seinen Filmprojekten, mit den Protagonisten und dem Publikum einen «Vertrag der Ehrlichkeit» abgeschlossen, sagt Vital, während er seinen Bus vor dem «Flüeli» parkiert. Respekt sei sein oberstes Gebot.

Dass der Vertrag im Kopf gegenseitig funktioniert, zeigt sich, als uns der Zentrumsleiter Ernst Wüest empfängt. Das freundliche Gespräch in seinem Büro, wo in Form einer Wandkarte die ganze Welt anwesend ist, macht deutlich, dass ihm die Zusammenarbeit mit Vital und dessen Crew, dem Kameramann Piotr Jaxa und dem Tönler Thomas Gassmann, in guter Erinnerung geblieben ist.

Im Film spielt Wüest eine wichtige Rolle. Er hat vom Kanton den Auftrag, die Asylsuchenden zur Ausreise zu bewegen. Er tut das mit Überzeugung, offen und klar. «Eine Freude an dieser Arbeit, neben anderen, ist sicherlich, wenn sich jemand entschliesst zurückzureisen. Aber ich bin auch froh, selbst wenn das hart klingt, wenn einer abgeschoben wird. Dann wird er gezwungen, sein Leben wieder in die eigenen Hände zu nehmen.»

Zwei Fraktionen gegen Zentrum

Auf der Fahrt runter zum Schulhaus erzählt Vital, wie das Dorf auf das Ausreisezentrum reagiert hat. Bevor es eröffnet worden sei, habe es zwei Fraktionen gegeben, die es – aus gegensätzlichen Motiven – verhindern wollten. Die eine Fraktion lehnte Asylsuchende grundsätzlich ab, die andere war ihnen freundlich gesinnt, fand es aber unmenschlich, sie in einem so abgelegenen Ausreisezentrum zu isolieren.

Seit der Eröffnung gebe es in dieser Frage keine Dorfgemeinschaft mehr. Man gehe sich aus dem Weg, sagt Vital. Einzig der Verein Miteinander Valzeina, der als «Solidaritätsnetz» Unterstützungs- und Begegnungsmöglichkeiten für die Asylsuchenenden organisiert, fordere auf seiner Website zum Gespräch auf.

Der Verein Miteinander kommt auch in Vitals Film zu Wort. «Wir sagen diesen Leuten ja auch immer, geht wenn immer möglich nach Hause», betont ein Mitglied. Wogegen man sich aber wehre, sei «die Unmenschlichkeit», dass nämlich die Asylsuchenden «mit der Ablehnung des Asylantrags alle Rechte verlieren».

Vergiftete Idylle

Wie das Leben abgewiesener Asylbewerber in einem so genannten «Ausreisezentrum» – jenem im bündnerischen Valzeina – aussieht, zeigt Roman Vital in «Life in Paradise». Ein so bildstarker wie unbequemer Dokumentarfilm.

von Geri Krebs

«Wovon leben die Schweizer eigentlich? Woher kommt ihr Reichtum?» Ein junger Nigerianer, der offensichtlich neu im Zentrum ist, stellt diese Frage beim Essen seinem ihm gegenüber sitzenden Landsmann, der offenbar schon besser mit den Gegebenheiten der Schweiz vertraut ist. «Sie haben die Weltbank, die schützt ihren Reichtum», weiss der andere.

Es folgt ein harter Schnitt, man sieht in einer perfekten Panoramaaufnahme die Terrasse des Zentrums, in der Bildmitte eine hohe Fahnenstange mit einer im Wind wehenden Schweizer Fahne vor einem blauen Himmel, von Bergen umrahmt. Nach diesem wenige Sekunden kurzen Intermezzo geht es zurück zum Gespräch der beiden Afrikaner, und einer sagt jetzt, das Gebäude wäre geeignet als Gefängnis, als Kaserne oder als psychiatrische Klinik.

Absurdität im Flüeli

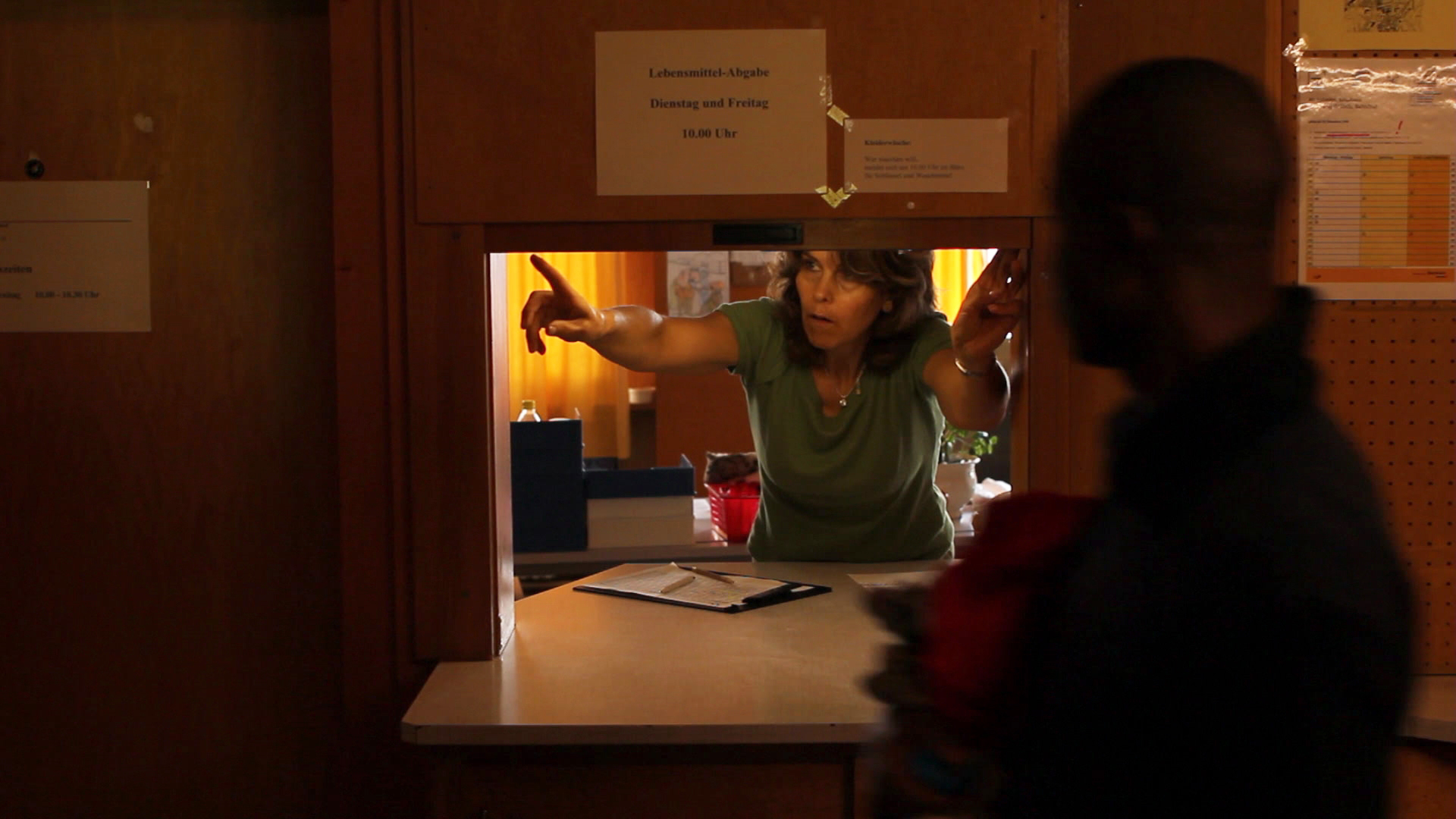

Seit Dezember 2007 existiert das «Ausreisezentrum Flüeli», auf 1100 Metern Höhe in Valzeina, einem 140 Einwohner und Einwohnerinnen zählenden Dorf am Eingang zum Prättigau. Die beiden jungen Nigerianer bringen auf den Punkt, was diese über die Köpfe der Bevölkerung hinweg durchgesetzte Institution ist: ein sichtbares Zeichen der Willkür und des Elends der Schweizer Asylpolitik, die, statt sich um effektive Hilfe in den Herkunftsländern der Flüchtlinge zu bemühen, sich lieber immer neue Schikanen ausdenkt, um unerwünschte Menschen davon abzuhalten, in der Schweiz zu bleiben. In diesem Fall mit der Absurdität, dass man Menschen auf einen Berg hinaufkarrt, sie dort mit einer Minimalinfrastruktur zum Nichtstun verdammt und hofft, sie so zu zermürben und ihnen klar zu machen: Switzerland does not want you to stay here – wie es eine Zentrumsangestellte einem Flüeli-Insassen in einer Szene des Films erklärt.

In seinem Bemühen, kein Pamphlet zu sein und dem Zuschauer grösstmögliche Freiheit beim Bilden einer eigenen Meinung zu lassen, geht der Film sehr weit. Mit grossem Geschick und Bildern, die die Handschrift eines Kamerakünstlers verraten – nämlich jene von Piotr Jaxa, bekannt durch seine Zusammenarbeit mit Krzysztof Kiéslowski – zeigt «Life in Paradise» das Leben in Valzeina von nicht weniger als vier Seiten: jener der Asylbewerber, der Angestellten im Zentrum, des Vereins «Miteinander Valzeina» und schliesslich der Leute im Dorf. Während bei letzteren eher erstaunlich ist, wie sachlich und unpolemisch die meisten Voten erscheinen, zeigt Roman Vital bei den Aktivisten und Aktivistinnen des Vereins ganz beiläufig deren Dilemma: dass ihre solidarische Haltung bei den Asylbewerbern fast zwangsläufig falsche Hoffnungen weckt.

Die grosse Welt im kleinen Dorf

Er habe sich bemüht, ein extrem stiller Beobachter zu sein, sagt Regisseur Vital. Und: Ihm sei es unter anderem darum gegangen, eine Metapher dafür zu schaffen, was es heisse, wenn ein kleines Dorf mit der grossen Welt konfrontiert werde. Seit seiner regionalen Premiere vor Jahresfrist in Chur ist «Life in Paradise» an zahlreichen Orten im In- und Ausland gezeigt worden, von den Solothurner Filmtagen über ein Menschenrechtsfilmfestival in Paris bis hin zum Kathmandu International Mountain Filmfestival.

Kürzlich war er auch – in einer verstümmelten Version – zur Prime Time am Schweizer Fernsehen zu sehen. Und der Film wird weitere Verbreitung finden; so will ihn jener in Chur lebende nigerianische Pfarrer, der am Film als Übersetzer mitarbeitete, auch in seinem Heimatland vorführen.

Paradies in Grautönen – ein Filmer schaut hin

Mit seinem preisgekrönten Film «Life in Paradise» dokumentiert Roman Vital die unlösbaren Konflikte in der Schweizer Asylpolitik.

von Reinhard Kramm

Seine Schläfen sind grau geworden, der Blick aus einem blauen und einem braunen Auge ist immer noch strahlend. Vor 25 Jahren trafen wir uns, da war Roman Vital sechzehnjähriger Konfirmand in Arosa. Nun sitzen wir auf eilends herbeigeschafften Biedermeierstühlen im Betonraum an der Zürcher Zweierstrasse. Am 15. Mai läuft sein erster langer Dokumentarfilm im Schweizer Fernsehen, zur besten Sendezeit. «Life in Paradise» handelt von den Menschen im Bündner 200-Seelen-Dorf Valzeina und den zwanzig abgewiesenen Asylsuchenden im Ausreisezentrum Flüeli daneben.

Kein Boulevard

Roman ist Filmemacher geworden. Seit acht Jahren kämpft er darum, sich mit seinen Partnern in Zürich durchzusetzen. Keine einfache Sache, vor allem nicht bei ihren Massstäben: Einen neutralen Film über Asylpolitik wollten sie realisieren, keinen Schnellschuss, keine einseitige Zuspitzung, keine Reduktion auf zwei oder drei Protagonisten, keinen Boulevard. Im Ausreisezentrum Flüeli leben abgewiesene Asylbewerber, welche die Schweiz verlassen müssen oder ausgeschafft werden. Sie leben unter Nothilfe, erhalten nur Lebensmittel, kein Geld. Die Bewohner in Valzeina haben gespaltene Meinungen zu den Menschen im Flüeli. «Life in Paradise» soll zeigen, wie komplex die Wirklichkeit in diesem Dorf ist. Und in der Schweizer Asylpolitik.

Keine Parteinahme

Einen langen Erstlingsfilm unterstützt niemand unbesehen, das Schweizer Fernsehen winkte zweimal ab. 140 000 Franken konnten die Filmemacher zusammenbringen, 300 000 kostete der Film, die Differenz zahlten sie privat. «Man muss sich das Thema sehr gut überlegen», sagt Roman Vital, «ein Film ist wie ein Kind gebären, das einen lange begleitet.» Da summieren sich eineinhalb Produktionsjahre, zwei Monate vor Ort, Schnitt, Vorführungen, Kritiken. Als der Film quasi fertig war, kam der Durchbruch. Im Februar lief «Life in Paradise» am Filmfestival Solothurn, im März erhielt der Film den grossen Preis des UNO-Flüchtlingshilfswerks in Paris. Dann kam das Schweizer Fernsehen – doch noch.

«Wir suchen die Grautöne», sagt Vital, «die Zuschauer müssen selber entscheiden, wie sie das Verhalten der Protagonisten finden.» Protagonisten sind der Heimleiter, der seine Linie durchziehen will, der empathische Nachtwächter, Dorfbewohner, die sich vom Kanton überrumpelt fühlen, Sympathisanten, Gegner. Und Abgewiesene, enttäuscht von der Schweiz, träumend, lachend. Alle mussten Ja sagen zu dem Film, überzeugt werden, dass sie nicht übers Ohr gehauen werden – und ertragen, dass die andere Seite auch zu Wort kommt. Einmal wurde Vital als «Scherge des Kantons» mit der Heugabel vom Hof gejagt, dann wieder als «Polizist» von Asylsuchenden misstrauisch geschnitten.

Keine Lösung

«Nur weil wir den Konsens suchen, heisst das nicht, dass Menschen mit anderen politischen Ansichten ihn auch suchen», sagt er, und: «Es gibt keine mathematische Lösung in dieser Situation.» Man sieht in sein strahlendes braunes und blaues Auge und versteht: Grautöne sind für Roman Vital die eigentliche Farbe.

Un film suisse gagne le prix HCR au Festival International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH) à Paris

Le film-documentaire suisse « Life in Paradise » a remporté le premier prix HCR du meilleur documentaire traitant des questions liées aux réfugiés, apatrides, demandeurs d’asile ou déplacés internes durant le Festival International du Film des Droits de l’Homme (FIFDH) de Paris. C’est la première fois que le HCR s’associe au FIFDH pour attribuer ce prix, doté de 1 000 euros.

« Life in Paradise » présente un village montagnard dans le canton suisse des Grisons qui est affecté depuis que le Gouvernement helvétique y a établi le centre Flüeli, un « centre de requérants déboutés » pour les demandeurs d’asile qui se sont vus refuser le statut de réfugié.

Roman Vital, le réalisateur de « Life in Paradise », a déjà gagné plusieurs prix pour son travail. Il vit à Zurich depuis 2006 et il a étudié le montage et le tournage pendant cinq ans à l’Académie du Film de Bade-Wurtemberg en Allemagne.

Lors du débat qui a suivi la projection de son film au FIFDH, Roman Vital a déclaré avoir tenté de montrer en toute objectivité la question des demandeurs d’asile en Suisse, y compris les opinions des habitants du village idyllique de Valzeina – qui abrite le centre de requérants déboutés – ainsi que celles des fonctionnaires qui travaillent dans ce centre.

« Ce fut très intéressant pour nous de participer à la 12ème édition du festival du film des droits de l’homme, en tant que partenaire et jury » a expliqué William Spindler, porte-parole du HCR, pendant la cérémonie de remise du prix le mardi dernier à Paris.

« Nous avons tous un rôle très important à jouer pour améliorer le respect des Droits de l’Homme à travers le monde. C’est pourquoi nous aimerions que les situations difficiles des personnes qui fuient la persécution et la guerre soient connues et reconnues par le plus grand nombres de personnes possibles, pour faire en sorte que leurs droits les plus élémentaires soient respectés », a-t-il ajouté.

Le documentaire « Life in Paradise » a été choisi par le jury parmi les cinq films en compétition pour le Prix HCR. Le jury comptait les membres suivants : Philippe Leclerc, représentant du HCR à Paris, Caroline Brothers, écrivain et journaliste à l’International New York Times, et le réalisateur Jonathan Millet, dont le documentaire « Ceuta, douce prison » est sorti au cinéma en janvier 2014. « La mise en scène de Life in Paradise est extrêmement réfléchie, précise et apte à transmettre des émotions », a indiqué ce dernier.

Le douzième Festival International du Film des Droits de l’Homme de Paris était prévu du 11 au 18 mars au cinéma « Le Nouveau Latina » dans le quartier parisien du Marais, ainsi que du 19 au 22 mars dans plusieurs salles de Paris et d’Île-de-France.

Parallèlement au prix HCR, « Life in Paradise » a été aussi récompensé par un prix spécial du jury de la compétition officielle du FIFDH, composé des documentaristes Régis Sauder et Manuela Frésil, d’Irène Omélianenko, conseillère de programmes au documentaire et à la création sonore de France Culture et enfin de Jean-Louis Berdot, universitaire et réalisateur de documentaires.

Drinnen vor der Tür

von Geri Krebs

Wie die Schweizer Flüchtlingspolitik der Gegenwart aussieht, zeigte mit hoher Eindringlichkeit am Samstagmorgen ein Dokumentarfilm des jungen Bündner Regisseurs Roman Vital, eines Absolventen der Filmakademie Baden-Württemberg. «Life in Paradise» heisst der Film über das seit 2007 existierende «Ausreisezentrum Flüeli» in dem kleinen Prättigauer Bergdorf Valzeina, wo mehrere Dutzend abgewiesene Asylbewerber, zum Teil seit fünf Jahren zum Nichtstun verdammt, ihrer Abschiebung harren, während sie noch immer nicht von der irrigen Hoffnung lassen mögen, vielleicht doch in der Schweiz bleiben zu können.

Noch selten hat ein Dokumentarfilm das Elend und die Willkür der schweizerischer Asylpolitik so drastisch aufgezeigt, die, statt sich um ein griffiges Asylverfahren oder effiziente Hilfe für Flüchtlinge in Krisenregionen zu bemühen, den Menschen immer wieder falsche Hoffnungen auf eine Lebensperspektive in der Schweiz macht. Mit grösstmöglicher Sachlichkeit, aber auch mit ebenso grosser visueller Gestaltungskraft (Kamera: der Kieslowski-Kameramann Piotr Jaxa) war «Life in Paradise» in diesen ersten Tagen in Solothurn der herausragendste Beitrag zum Thema Migration.

Bilderstarker Beobachter

von Sabine Altorfer

Roman Vital führt uns in «Life in Paradise – Illegale in der Nachbarschaft» bilderstark ins Ausschaffungslager Flüeli in bündnerischen Valzeina. Wer hier landet, hat keinen Anspruch, weder auf eine Zukunft in der Schweiz noch auf Sozialhilfe der Freiheit. Vital schafft es, dass die Dörfler erstaunlich offen über ihre Ängste und Erfahrungen berichten, er lässt den Heimleiter die Regeln erklären, einen Unterstützungsverein über mögliche Hilfe debattieren und er beobachtet den Alltag, den Frust der Bewohner. Aber warum fragt er die Betroffenen nicht? Wollten sie nicht? Durften sie nicht? Wir erfahren es nicht – und so bleibt neben viel Berührendem der Eindruck, dass auch der Film das macht, was in diesen Verfahren unfair ist: Über die Köpfe der Betroffenen hinweg zu entscheiden…

Zwei Jahre rund ums Asylzentrum

Der 1975 in Graubünden geborene Roman Vital zeigt in seinem ersten langen Kinodokumentarfilm «Life in Paradise» mit dem Untertitel «Illegale in der Nachbarschaft», wie die Praxis der Schweizer Asylpolitik (nicht) funktioniert.

von Geri Krebs

Herr Vital, wann sind Sie auf das Thema der abgewiesenen Asylbewerber gestossen und wie kam es, dass Sie dann darüber einen Film realisierten?

Roman Vital: Als ich 2006 noch an der Filmakademie Baden Württemberg studierte, hatte ich aus der Distanz die damalige Abstimmung in der Schweiz über die Verschärfung des Asylgesetzes mitverfolgt. Ich hatte auch abgestimmt, und ich war betroffen über das Resultat, merkte aber gleichzeitig, dass ich von der Materie eigentlich keine Ahnung hatte. Kurz darauf kehrte ich in die Schweiz zurück und begann mit meinem Halbwissen, mich in die Asylproblematik zu vertiefen. Dabei fiel mir auf, dass es zwar bereits eine Reihe von Dokumentarfilmen zum Thema gab, aber diese waren alle mehr oder weniger anwaltschaftlich.

Dann wussten Sie bereits damals, dass Sie einen Film machen wollten, der das nicht sein wollte?

Vital: Nein. Aber generell finde ich es interessanter, wenn bei einem Dokumentarfilm nicht schon in den ersten Minuten die Meinung oder der politische Standpunkt des Regisseurs durchschimmert. Ich gehe vom mündigen Zuschauer aus, der sich seineMeinung selber bilden kann – und nicht von einem, den man bei der Hand nehmen und führen muss.

Diese Haltung durchzieht «Life in Paradise» vom Anfang bis zum Ende. Die Dorfbewohner, die Asylbewerber, die Mitarbeiter und die Leute des Vereins Miteinander Valzeina sind gleichermassen präsent, nie hat man den Eindruck, eine Seite würde bevorzugt.Wie haben Sie das geschafft, zu allen diesen Zugang zu finden?

Vital: Das war nur möglich dank langer Recherche und intensiver Vorgespräche. Ich habe während fast zwei Jahren den Kontakt zu allen Beteiligten aufgebaut. Erst dann begannen wir zu drehen. Ich wollte unter gar keinen Umständen einen jener Dokumentarfilme machen, bei dem man sich schnell irgendwohin begibt, sein Ding abdreht und dann wieder abreist. Dabei war es am Anfang alles andere als einfach. Zwar waren die Dorfbewohner von Beginn weg am kooperativsten, denn sie dachten, ich würde einen Film drehen, der zeigt, wie sie vom Bund und von der Kantonsregierung übergangen worden waren. Das wäre so eine Art Geschichte von David gegen Goliath geworden: das kleine Valzeina gegen die Mächtigen aus Bern und Chur. Doch das interessierte mich nicht besonders.

Man gewinnt den Eindruck, dass Ihr Film eine Langzeitbeobachtung ist.Wie lange haben Sie gedreht?

Vital: Es freut mich, dass Sie das so sehen – ist er eigentlich auch, obwohl wir in Wirklichkeit mit den Leuten in Valzeina nur gerade während fünf Wochen gedreht haben. Ich bin über die zwei Jahre Recherche mit meinem Kameramann immer wieder hingefahren, um vor allem Naturaufnahmen zu verschiedenen Jahreszeiten zu drehen, um so diesen Eindruck zu erwecken, wir seien über einen langen Zeitraum dort gewesen.

Warum diese Herangehensweise?

Vital: Das geschah umständehalber, denn «Life in Paradise» ist ein total unterfinanzierter Film. Weder der Bund noch das Schweizer Fernsehen noch die Zürcher Filmstiftung unterstützte uns. Es hiess, ich sei zu unbekannt, ausserdem kämen im Film zu viele Personen zu Wort – und dann wurde auch noch bemängelt, es gebe zu wenig «Action». Diese Begründung fand ich schon fast witzig, ich fragte die Verantwortlichen dann, ob im Film jemand eine Schweizer Fahne hätte verbrennen müssen…

Trotz dieser Schwierigkeiten konnten Sie als Kameramann Piotr Jaxa gewinnen, einen Bildkünstler, der schon mit dem polnischen Regisseur Krzystof Kieslowski zusammengearbeitet hat.Wie haben Sie das geschafft?

Vital: Ich hatte das Glück, dass ich ihn schon während meiner Ausbildung an der Filmakademie kennengelernt hatte. Einer meiner Dozenten, der Schweizer Regisseur Stefan Jaeger, hatte für seinen Film «Hello Goodbye» mit Piotr Jaxa gearbeitet, und ich war bei jenem Film als Cutter tätig. So war eine Vertrauensbasis zwischen uns entstanden, und als ich Piotr dann fragte, sagte er sofort zu. Für mich ist er der beste Kameramann, den es in der Schweiz gibt.

Reisen der Hoffnung – Die Aussicht auf ein besseres Leben steht im Zentrum der 49. Solothurner Filmtage

Das Thema Migration ist an den diesjährigen Solothurner Filmtagen stark vertreten. Beleuchtet wird es überaus differenziert.

von Urs Arnold

Vor zwei Jahren blickten die Solothurner Filmtage tief hinein in die urige, traditionelle Schweiz. Auf der Leinwand jodelten kernige Männer, Kühe weideten auf satten Wiesen, Bräuche wurden zelebriert. Eine Eidgenossenschaft unter der Käseglocke.

Mit der beschaulichen Innenansicht ist es an den kommenden Solothurner Filmtagen endgültig vorbei. Denn das dominante Thema der 49. Edition, das der Migration, ist hierzulande wie weltweit eines der grossen unserer Zeit. «Jede und jeder hat eine Ansicht dazu», gibt sich die Filmtage-Direktorin Seraina Rohrer überzeugt, «doch ist das Thema ein so hochkomplexes, dass die Leute in einem ständigen Meinungsbildungsprozess stehen.» Dieser ist hochaktuell, da im Februar bekanntlich über die SVP-Zuwanderungsinitiative abgestimmt wird. Ist die Kumulation vielleicht also gar kein Zufall? «Doch, denn Filmemachen unterliegt einem langen Prozess. Vielmehr zeigt die Konzentration aber auf, dass das Thema die Gesellschaft und somit auch die Filmschaffenden stark beschäftigt.»

Das Interesse ist fürwahr ausgeprägt: Mehr als ein Dutzend Filme setzen sich im Kern, oder zumindest näher, mit dem Phänomen Migration auseinander. Die Werke beleuchten es differenziert, besitzen aber eine Gemeinsamkeit: Migration ist über acht Festivaltage hinweg eine Einbahnstrasse in Richtung Schweiz, oder zumindest in Richtung Europa.

Öfters enden die Fahrten darauf in der Sackgasse. In Men Lareidas Drama «Viktoria – A Tale of Grace and Greed» und Petra Volpes Episodenfilm «Traumland» kommen junge Frauen aus dem Osten nach Zürich, um den schmalen Grat des Sihlquai-Strichs zu beschreiten. Die Hoffnung auf ein besseres Leben – die Triebfeder der Migration schlechthin – bröckelt jedoch mit jeder neuen Demütigung. Die Frauen eignen sich Härte an, um wenn nicht den Körper, dann wenigstens noch das verbliebene Stück Würde zu schützen.

Dass dieser Kraftakt irgendwann den robustesten Menschen auszehrt, zeigt der beklemmende Dokumentarfilm «L’escale» von Kaveh Bakhtiari. Darin besucht der Schweizer Regisseur seinen iranischen Cousin, der zusammen mit weiteren illegalen Migranten in Athen weilt. Von dort aus soll es nach Italien, Norwegen, Deutschland gehen. Auf gefälschte Papiere und dubiose Schlepper angewiesen, haben die Männer ihre Tage vornehmlich in einer klandestinen Souterrain-Wohnung zu verbringen. Manche siechen Jahre in diesem Vakuum vor sich hin. «Mein Film soll Zugang zu diesen Menschen verschaffen, die unsichtbar für die Gesellschaft sind», sagt Bakhtiari, der ein Jahr lang mit den Migranten zusammenlebte. Der einer und doch keiner von ihnen war.

Andere wiederum sind gefangen unter der Käseglocke. Der Dokfilm «Life in Paradise – Illegale in der Nachbarschaft» führt uns vor Augen, wie den Unerwünschten im Graubündner Bergdorf Valzeina das Paradies vor Augen geführt wird – bis sie geistig erblinden. Roman Vitals Film schildert sich spezifisch, und doch universell: Das Milch-und-Honig-Land ist nahe, und doch unerreichbar, die stumpfe Realität bricht die Illusionen auf, die Xenophobie droht den Humanismus zu verschlucken.

Vier von sechs für den «Prix de Soleure» nominierten Filmen weisen einen ausgeprägten «Migrationshintergrund» auf. «Alfonsina», der Dokfilm über die als Kind nach Argentinien ausgewanderte Tessinerin Alfonsina Storni, nicht mitgerechnet. «Über diese Gewichtung haben wir lange diskutiert», gibt Rohrer zu. «Wir kamen zum Schluss, dass die thematische Tendenz dieser Filmtage auch beim ‹Prix de Soleure› abgebildet werden sollte.»

Gewänne «Akte Grüninger» den Jurypreis, würde ein grosser Akt der Menschlichkeit ausgezeichnet. Ohnehin erzählen nicht wenige Filme auch Geschichten von leisem Heldentum. Etwa «Mon père, la révolution et moi», in dem die Regisseurin Ufuk Emiroglu entgegen allen Verletzungen nicht mit dem Vater, ihrem einstigen Idol, bricht. Der Lehrer Christian Zingg entpuppt sich als Held des täglichen Lebens: In «Neuland» weist er mit Chuzpe und Engagement ausländischen Jugendlichen den Weg ins Berufsleben. Regisseurin Anna Thommen begleitete seine Klasse in Basel zwei Jahre lang, «weil es mich faszinierte, wie die Welt in dieser zusammenkam, und weil ich sehen wollte, wie diese Menschen in der Schweiz leben.»

Dass sich das helvetische Volk einst achtenswert ins Asylwesen einmischte, davon zeugt «La barque n’est pas pleine» von Daniel Wyss. Als vor 40 Jahren Augusto Pinochet in Chile blutig die Macht übernahm, setzte es den Bundesrat unter Druck, linke Flüchtlinge aufzunehmen. Anstatt 200 gewährte die Schweiz schlussendlich 2000 Menschen Asyl. Einige davon sind heute selber Eidgenossen.

Schweizer Filme wie Sterne am Himmel

Diesen Herbst jagt ein Schweizer Film den anderen. Am Wochenende sind in der Region «Karma Shadub» und «Life in Paradise» zu sehen.

von Susanna Petrin

Für die Schweizer Verleiher und Kinobetreiber ist die Situation nicht einfach. Fast jede Woche läuft diesen Herbst ein neuer Schweizer Film an, fast jeder ein Dokumentarfilm – wohl auch, weil diese günstiger herzustellen sind. Natürlich unterscheiden diese Schweizer Filme sich thematisch. Trotzdem ist es nicht leicht, für jeden genügend Publikum zu finden. Um zusätzliche Anreize für den Kinobesuch zu schaffen, werden Vorführungen immer häufiger kombiniert mit einem Gespräch mit am Film Beteiligten. Da geht es Regisseuren heute nicht anders als Schriftstellern oder Musikern: Kaum ist das Werk fertig, beginnt die Promotions-Tournee. Das hat Vorteile. Das Publikum bekommt immer öfter die Chance, Regisseure persönlich zu erleben, ihnen Fragen zu stellen.

Hauptpreis in Nyon gewonnen

Morgen um 11 Uhr zum Beispiel bietet sich im Liestaler Kino Sputnik die Gelegenheit, den in Basel lebenden Regisseur Ramòn Giger sowie Co-Regisseur Jan Gassmann kennen zu lernen. Deren Film «Karma Shadub» (tibetisch: Tanzender Stern) sorgt für kontroverse Diskussionen. Den einen ist der Konflikt zwischen dem Regisseur und seinem berühmten Vater, Geiger Paul Giger, zu privat geraten. Vom ersten Moment an klagt der Sohn den Vater an – und der Vater windet sich. Das ist auch für die Zuschauer quälend. Anstrengend sind auch die Debatten darüber, ob der Film, den wir gerade sehen, überhaupt Sinn macht. Die anderen sind fasziniert. Allen voran die Jury des internationalen Festivals Visions du Réel in Nyon: Sie hat «Karma Shadub» heuer mit dem Hauptpreis ausgezeichnet.

Asylwesen der Schweiz

Ebenfalls als Sonntagsmatinee läuft im Basler Kultkino der Dokumentarfilm «Life in Paradise» des Bündners Roman Vital. Am Beispiel des Ausreisezentrums «Flüeli» in Valzeina will der Regisseur zeigen, wie die hiesige Asylpolitik in der Praxis funktioniert. Er zeigt alle Seiten: Die skeptischen Dorfbewohner, die distanzierten Betreuer, die perspektivlosen Asylsuchenden sowie eine Gruppe, die sich für Letztere einsetzt. Fast alle Charaktere, vor allem die Dorfbewohner, wirken – beabsichtigt oder nicht – wie Karikaturen. Vital will ausgewogen sein, «eine tendenziöse Haltung» vermeiden, wie er sagt. Doch nun vermisst man als Zuschauer eine Haltung und Nähe, wenigstens zu den Asylbewohnern.

Valzeina – «Life in Paradise»

von Dominik Gross

Seit 2007 betreibt der Kanton Graubünden im 140-Seelen-Dorf Valzeina im Prättigau ein Asylausreisezentrum. Ganz oben am Hang leben dort abgewiesene AsylbewerberInnen in einem Vakuum zwischen verweigerter Aufnahme und drohender Ausschaffung im alten Ferienheim «Flüeli». Die WOZ hat in den letzten Jahren immer wieder über Valzeina berichtet, über die Solidaritätsbewegung im Dorf und die Skrupellosigkeit der Bündner Behörden.

Nun hat der Filmemacher Roman Vital aus Arosa einen Dokumentarfilm über Valzeina und sein Flüchtlingsheim gedreht. «Life in Paradise» heisst er und stellt tatsächlich paradiesisch anmutende Landschaftsbilder eindringlichen Gesprächen mit Einheimischen, Behörden und Asylsuchenden gegenüber. Vital zeigt die Wut, die Trauer und die Ratlosigkeit in der Solidaritätsgruppe Miteinander Valzeina, als eine Flüchtlingsfamilie ohne Vorankündigung im «Flüeli» abgeholt und in ein Ausschaffungsgefängnis gesteckt wird. Er redet mit den DorfbewohnerInnen über die praktischen Auswirkungen der Asylpolitik vor der eigenen Haustür, schaut dem Zentrumsleiter über die Schulter, wenn er einem «Flüeli»-Bewohner die Hausregeln darlegt, und hört den Asylsuchenden zu, wenn sie den Staat analysieren, der nicht ihr Gastland sein will. Auffällig dabei: Mit den Einheimischen redet Vital direkt, die Fremden beobachtet er beim Miteinander-Sprechen.

Europa tut sich schwer mit den Zuwanderern

Der Dokfilm «Life in Paradise» des Schweizer Filmemachers Roman Vital zeigt, wie eine Bündner Gemeinde mit den Asylbewerbern eines Ausreisezentrums umgeht. Gleichzeitig versucht ein umstrittenes deutsches Sendeformat für das Thema zu sensibilisieren.

von Igor Basic, Markus Tischer

42 Millionen Menschen sind weltweit auf der Flucht. Viele zieht es nach Europa. Unter schwierigsten Bedingungen. Europa wiederum ist zunehmend überfordert mit den Menschen, die sich hier eine bessere Zukunft versprechen. Ausdruck davon ist auch das neue Asylgesetz in der Schweiz und die Schaffung so genannter «sensibler Zonen». Die Ängste der Bevölkerung werden ernst genommen, Kontakte zu den Migranten zunehmend vermieden. Begegnungen wären aber eine Voraussetzung dafür, dass aus Vorurteilen Urteile würden.

Der Schweizer Filmemacher Roman Vital untersucht in seinem Dokumentarfilm «Life in Paradise – Illegale in der Nachbarschaft» den Umgang der einheimischen Bevölkerung mit Asylbewerbern. Durch persönliche Erlebnisse mit den Migranten motiviert, befasste er sich drei Jahre lang mit dem kleinen Bündner Bergdorf Valzeina, an dessen Rande ein Nothilfezentrum für abgewiesene Asylbewerber steht.

Eine gespaltene Dorfgemeinde

In dem Film versucht er, alle Stimmen des Dorfes einzufangen und Gegnern sowie den Befürwortern gerecht zu werden. Die europaweite Spaltung der Bevölkerung in der Wahrnehmung von Asylbewerbern wird am Beispiel der kleinen Schweizer Dorfgemeinde deutlich: Während ein Grossteil der Dorfbewohner das Nothilfezentrum ablehnt, gründen andere den Verein «Miteinander» und verbringen Zeit mit den abgewiesenen Asylbewerbern.

Roman Vital zeigt, dass es unterschiedliche Auffassungen davon gibt, wie man Asylbewerbern begegnen sollte. Die einen stehen ein für Begegnung und Unterstützung, die anderen hinterfragen jeden Kontakt, da die meisten Asylbewerber nur temporär da sind und jederzeit wieder weg sein könnten.

Kein Ausweg, keine Perspektive

Begegnungen bauen Ängste ab und schaffen Mitgefühl. Genau dies versucht der Filmemacher mit dieser leisen Dokumentation zu vermitteln. Vor allem aber wird die Ausweglosigkeit der betroffenen Asylbewerber spürbar, wie sie ohne jegliche Perspektive in diesem Ausreisezentrum leben.

Wie offen ist die teils abgestumpfte Öffentlichkeit überhaupt, sich dem Schicksal von Flüchtlingen zu widmen? Dokumentarfilme sind von hoher Qualität, erreichen jedoch oft das immer gleiche, ohnehin sensibilisierte Publikum.

Fernsehshow schickt Europäer auf die Reise

Dieses Problem haben die Macher der neuen Reality-Fernsehshow «Auf der Flucht – Das Experiment» erkannt. In «Dschungelcamp-Manier» schickt das ZDF deshalb sechs Kandidaten von Deutschland nach Eritrea und in den Irak. Sie sollen die Reise der Flüchtlinge in die andere Richtung machen, um so für sich und den Zuschauer nachvollziehen zu können, was Flüchtlinge auf dem Weg nach Europa durchmachen.

Unterwegs stossen Kandidaten auf Schlafplätze von obdachlosen Flüchtlingen in Rom oder auf Flüchtlingslager an der griechisch-türkischen Grenze. Durch die Begegnungen mit den Flüchtlingen machen absichtlich wild zusammengewürfelte Kandidaten einen Wandel in ihrer Haltung gegenüber Asylbewerbern durch. Auch die inneren Konflikte der Gruppe werden gezeigt. Eine dramatische Kommentatorenstimme wie etwa in «Deutschland sucht den Superstar» untermauert den Look einer Privatsender-Reality-Show.

Ziel: neue Blicke auf Flüchtlinge eröffnen

In den Feuilletons wird Kritik laut. «Hier wird reisserischer Voyeurismus auf dem Rücken der Ärmsten der Armen betrieben», moniert der Fernsehkritiker Holger Kreymeier. Ähnlich der langjährige Koordinator des Deutschen Menschenrechts-Filmpreises, Claus Laabs: «Das ist nicht im Ansatz so, wie es Flüchtlingen in ihrer Verzweiflung und Todesangst ergeht.» Die vierteilige Serie bleibe «bei der plakativen Betroffenheit stehen».

Den Initianten der Sendung, wie dem Filmemacher Daniel Gerlach, geht es darum, mit provokativen Mitteln einen anderen Blick auf Flüchtlinge zu erreichen. Der Normalbürger soll sie für einmal nicht nur als amorphe Flut betrachten, die in Sozialsysteme einwandert, sondern als Menschen, die aus ihrem Leben etwas machen wollen. Als Menschen die gestaltungsfähig und -willig sind.

Veta el paradis ni ils illegals ella vischinonza

Gievgia proxima muossa il Cinema Sil Plaz a Glion il film documentar «Life in Paradise» dil reschissur grischun Roman Vital. Il film tracta la convivenza d’immigrants illegals cun la populaziun indigena el vitg muntagnard da Valzeina.

Il reschissur Roman Vital dat plaid e fatg davart siu film «Life in Paradise»

La discrepanza po strusch esser pli gronda, dad ina vart ils immigrants illegals alla tscherca dad ina megliera basa da viver, dall’autra vart ina populaziun dad in pign vitg muntagnard grischun. Ils immigrants contonschan lur tiara dalla cucagna, il paradis Svizra e ston tuttina turnar. Entgins da quels immigrants illegals setschentan a Valzeina, in vitg da biebein 130 habitonts en Purtenza. En in’anteriura casa d’affons ha il cantun Grischun endrizzau in center per requirents d’asil che ston bandunar la Svizra. Il center ei vegnius instradaus encunter la veglia dalla populaziun indigena. E gest quella confruntaziun e convivenza denter ils habitonts dil paradis e quels alla tscherca dil paradis ha il reschissur grischun tematisau en siu film documentar «Life in Paradise» cun il suttetel «Illegals en nossa vischinonza». Quei film porta investa ell’execuziun dalla politica d’asil en Svizra. Co la populaziun secumporta cun ils immigrants illegals e co ils immigrants che ston bandunar la Svizra vivan a moda isolada en nossa patria. Il reschissur grischun Roman Vital ha scaffiu in’ovra documentara davart il mintgagi senza valetar quella convivenza dad jester ed indigen. Il reschissur ei derivonts da Sent, carschius si ad Arosa e viva dapi divers onns a Turitg. El ha studegiau all’Academia da film da Baden-Württenberg e terminau quella scolaziun cun in diplom sco filmader documentar e tagl/montascha. El ha gia elavurau diversas ovras sco autur e reschissur e contribuiu sco montader e tagliader ad autras ovras cineastas. Gievgia proxima ei Roman Vital presents el Cinema Sil Plaz a Glion e dat plaid e fatg davart sia ovra documentara «Life in Paradise».

La convivenza denter immigrants e la populaziun indigena ei tema dil film documentar «Life in Paradise».

Valzeina – Life in Paradise

Im idyllischen Bündner Bergdorf Valzeina ist jeder Vierte ein illegaler Ausländer. Das ehemalige Ferienheim «Flüeli» beherbergt abgewiesene Asylbewerber, die ohne Rechte, ohne Geld und Arbeit auf ihre Abschiebung warten. Roman Vitals Dokumentarfilm zeigt, wie die Schweizer Asylpolitik in der Praxis funktioniert und was Illegale und Einheimische davon halten.

von Dieter Langhart

«Ich sehne mich nach einer klaren Haltung, die nicht nur in der Theorie bestehen kann, sondern auch im realen Leben», sagt der junge Aroser Filmemacher, der 1998 erstmals mit dem Kurzfilm «Bikini Atoll» auf sich aufmerksam gemacht hat. Die «klare Haltung» bedeutet nicht, dass sich Roman Vital auf die eine oder die andere Seite stellt, im Gegenteil. Er will die Grautöne aufzeigen, die in den aufgeheizten Asyldebatten verlorengegangen sind – «Facetten, die der Zuschauer kaum kennt», hat er vor der Filmpremiere in Chur in einem Interview mit der «Südostschweiz» gesagt. «Die Realität ist zu kompliziert für vorgefertigte Meinungen.» Er wolle «als extrem stiller Beobachter den mündigen Zuschauer selber entscheiden lassen», damit «Positionen überdacht, vorgefertigte Meinungen überprüft werden».

«Valzeina – Life in Paradise» erzähle nicht eine einfache Geschichte, der Film sei «für alle gedacht, die in der Schweiz Verantwortung übernehmen wollen. Aber nicht nur.» Ein nigerianischer Pfarrer aus dem Unterland wolle ihn in seiner Heimat zeigen, «um den Leuten zu zeigen, wie das Leben im vermeintlichen Paradies wirklich ist». In Roman Vitals 80-minütigem Dokumentarfilm kommen alle gleichermassen zu Wort: Einheimische, Betreuer und Asylsuchende. «We can see the promised land but we cannot enter», sagt der abgewiesene Kelvin; «ich brauche kein Gold, wenn mein Nachbar nicht einmal ein Stück Brot besitzt», sagt Daniela Stirnimann-Gemsch, die Gründerin des Vereins Miteinander Valzeina.

«Ich versuche, den Zuschauer selber entscheiden zu lassen»

Für den Dokfilm «Valzeina – Life In Paradise» hat der Aroser Roman Vital das Ausreise zentrum Flüeli besucht. Dabei sei es ihm nicht darum gegangen, Antworten zu liefern, sondern zur Reflexion anzuregen. Heute ist in Chur Premiere.

von Gion-Mathias-Durband

Herr Vital, für Ihren Dokumentarfilm «Valzeina – Life In Paradise» haben Sie sich über einen Zeitraum von zwei Jahren mit dem Ausreisezentrum Flüeli in Valzeina beschäftigt. Was erwartet den Zuschauer?

Roman Vital: Im Film geht es darum aufzuzeigen, wie wir in der Schweiz als Privilegierte der westlichen Welt mit Asylsuchenden umgehen.

Für eine Dokumentation über ein Zentrum für abgewiesene Asylbewerber in einer 140-Seelen-Gemeinde bieten sich unterschiedliche Perspektiven an. Für welche haben Sie sich entschieden?

Ich habe mich bewusst für keine Perspektive entschieden. Man könnte sagen, dass der Film uns Schweizer mit unserer eigenen Asylpolitik konfrontiert. Aber nicht aus einer bestimmten Perspektive. Ich versuche eher, als extrem stiller Beobachter den mündigen Zuschauer selber entscheiden zu lassen. Es ist auch sehr spannend, sich in die Situation der jeweiligen Lager zu versetzen und deren Perspektive zu vermitteln. Damit soll aufgezeigt werden: Die Realität ist zu kompliziert für vorgefertigte Meinungen.

… auch das ein Anliegen des Films?

Es nervt mich, dass die Migrations diskussion sehr polarisierend geführt wird. Alles in Schwarz-Weiss. Für mich war klar: Wenn ich das Thema angehe und die Chance habe, dass sich alle Seiten den Film anschauen, darf ich mir keine tendenziöse Haltung erlauben. Ich habe auch schon einen Bericht über Valzeina gelesen, bei welchen bereits nach drei Zeilen klar war, dass der Autor aus der linken Ecke stammt. Bürgerlich eingestellte Leser kann man so nicht erreichen.

Was soll der Film vermitteln?

Was der Film sagen will, ist: Es gibt keine einfachen Antworten, kein Schwarz oder Weiss. Es ging mir darum, Grautöne in die Diskussion einzubringen. Es geht um Menschen, da kann man nicht so tun, als liessen sich die Probleme mathematisch lösen.

…mathematisch lösen?

Solange der Wohlstand hier so viel grösser ist als in den Herkunftsländern der Asylsuchenden, werden die Menschen in die Schweiz kommen – da können wir noch so hohe Zäune errichten. Einfach zu denken, mit einer Gesetzesverschärfung hier und dort das Problem lösen zu können, ist ein komplett falscher Ansatz.

Wie ist es Ihnen gelungen, das Vertrauen aller Beteiligten zu gewinnen?

Das war nicht immer einfach. Die Abgewiesenen dachten erst, ich arbeite für den Kanton, und in der Dorfbevölkerung hielt man mich zu Beginn für eine rote Socke. Im Gespräch konnte ich beiden Lagern verständlich machen, dass es mir darum geht, beide Seiten zu zeigen und nicht zu werten.

Gab es beim Dreh sonstige Herausforderungen oder auch Überraschungen?

Da gab es eine syrische Familie im Zentrum, zu der wir bereits Kontakt aufgebaut hatten und die sich für den Film zur Verfügung stellte. Zwei Tage bevor wir mit dem Kamerateam in Valzeina drehen wollten, wurde die Familie samt Kindern ausgeschafft. Überrascht hat mich in gewissen Momenten die grosse Betroffenheit im Dorf, wenn ein Bewohner des Ausreisezentrums ausgeschafft wurde. Zwar ist die Bevölkerung angehalten, keine Beziehung zu den Menschen im Zentrum aufzubauen. Aber ab einer gewissen Nähe lässt sich das nicht verhindern.

Seit über fünf Jahren ist das Ausreisezentrum Flüeli in Betrieb. Ist das Thema noch aktuell?

Selbst wenn das Ausreisezentrum in fünf Jahren nicht mehr stehen sollte – das Thema ist zeitlos. So auch der Film. Schliesslich finden sich heute oder morgen viele andere Dörfer in derselben Situation wieder.

Was soll, was kann der Film zur Diskussion um Einwanderung beitragen?

Ich wünsche mir, dass sich alle Lager den Film anschauen und dabei einen besseren Bezug zur Realität gewinnen, dass Links und Rechts sich zusammensetzen und das Thema etwas entspannter angehen, als dies heute der Fall ist. Aber ich bin auch genug Realist, um einzusehen, dass diese Vorstellung eher utopisch ist. Aber man braucht Utopien, um zu überleben. Wenn auch nur ein paar wenige sich den Film anschauen und das Thema aus einem neuen Blickwinkel sehen, wäre das schon ein Erfolg.

An wen richtet sich der Film?

Der Film erzählt nicht eine Geschichte, bei der der Zuschauer an der Hand genommen wird und sich zurücklehnen kann. Ich hoffe im Gegenteil, dass er viel mehr auf sich selbst zurückgeworfen wird und seine eigene Meinung reflektiert. Letztlich ist der Film für alle gedacht, die in der Schweiz Verantwortung übernehmen wollen. Aber nicht nur. Ein nigerianischer Pfarrer aus dem Unterland, der als Übersetzer am Projekt mitgearbeitet hat, ist vom Film begeistert und will ihn auch in Nigeria aufführen, um den Leuten zu zeigen, wie das Leben im vermeintlichen Paradies wirklich ist.

Ich sehe die Dinge auf jeden Fall differenzierter als zuvor. Wo es um Menschen geht, wird es sehr kompliziert. Denn jede Geschichte ist für sich einzigartig. Da lassen sich keine Raster anwenden. Der Film zeigt Facetten auf, die der Zuschauer nicht kennt. Vielleicht kann der Film so dazu beitragen, dass Positionen überdacht, vorgefertigte Meinungen überprüft werden. Wenn das gelänge, wäre es super. Und das ist mit diesem Film auch möglich. Man muss es aber auch wollen.

In viver in cun l’auter e sper in l’auter

«LIFE IN PARADISE – Illegale in der Nachbarschaft» è in film da Roman Vital. Igl è in film da 80 minutas che mussa il mintgadi a Valzeina, in pitschen vitget en il Partenz.

A Valzeina sa chatta era il Flüeli, in center da repatriament, nua che persunas vivan che n’han betg survegnì asil en Svizra. Cun ses film ha Roman Vital vulì mussar omaduas varts, schebain quella dals abitants dal Flüeli, dentant era la vita da mintgadi en il vitg da Valzeina ed era las persunas che lavuran en il Flüeli.

Il film da Roman Vital «Life in paradise – Illegale in der Nachbarschaft»

«Für einfache Antworten ist die Realität zu kompliziert»

Ohne zu werten, gibt der Dokfilm «Life in Paradise» des Aroser Filmemachers Roman Vital Einblick in unseren Umgang mit Asylsuchenden. Gestern fand im Kino Apollo die Premiere statt.

von Christian Buxhofer

Das Flüeli im abgelegenen Prättigauer 140-Seelen-Dorf Valzeina war früher ein Ferienheim für Kinder, heute wird es gegen den Willen der Bevölkerung als Ausreisezentrum für abgewiesene Asylbewerber genutzt. Allein schon in dieser Ausgangslage findet der 38-jährige Regisseur Roman Vital für seinen Dokumentarfilm «Life in Paradise – Illegale in der Nachbarschaft» einen spannenden Ansatz: Aus dem Mikrokosmos eines Bündner Bergdorfs thematisiert er ein globales Thema des 21. Jahrhunderts – das Zusammentreffen der Privilegierten der westlichen Welt mit illegalen Einwanderern. «Life in Paradise – Illegale in der Nachbarschaft» zeigt, wie die Schweizer Aslylpolitik in der Praxis funktioniert, wie Schweizer mit Asylsuchenden in ihrer Nachbarschaft umgehen, wie sich ihr Leben dadurch verändert und was es bedeutet, als Abgewiesener isoliert in unserer Heimat zu leben.

Hin-und-hergerissen-Sein

Roman Vital, dem mit seinem Debüt ein aussergewöhnlicher Beitrag zur Schweizer Asylpolitik gelungen ist, stellt sich nicht auf die eine oder andere Seite, sondern zeigt in seinem Dokfilm auch die vielen Grautöne, die es gibt – unverklärt und differenziert. Ohne zu werten, schafft er einen interessanten und sicher auch authentischen Einblick in die Praxis des Asylalltags. Mit seinem Film, so Vital gegenüber dem «Bündner Tagblatt», wolle er aufzeigen, was es bedeute, «tagtäglich diesem Hin- und-hergerissen-Sein ausgesetzt zu sein und damit zu leben». Sein Ziel sei es gewesen, zu einer «von dualistischen Sichtweisen losgelösten Diskussion» anzuregen und aufzuzeigen, dass die Realität viel zu kompliziert sei für vorgefertigte Meinungen und dass es keine einfachen Antworten gebe. Sich in die Situation der jeweiligen Menschen zu versetzen und deren Perspektive zu vermitteln, sei sehr spannend gewesen.

Kopfzerbrechen

Die Asyl- und Ausländerthematik hatte den jungen Filmemacher, der 1998 erstmals mit einem Kurzfilm («Bikini Atoll») von sich reden machte, schon lange interessiert. Dies wohl auch deshalb, weil er in seinem persönlichen Umfeld erfahren musste, dass nicht alle Menschen, die in der Schweiz leben wollen, auch bleiben dürfen. Als Jugendlicher lernte er einen kroatischen Architekten und Familienvater kennen, der in die Schweiz geflüchtet war und in Arosa als Eismeistergehilfe arbeitete. Als die Schweizer Behörden sein Asylgesuch in letzter Instanz ablehnten, hätte er innert dreier Monate «nach Hause» zurückkehren müssen. Der Mann tauchte unter und war einige Wochen später tot. Das Dilemma, ausgewiesenen Asylsuchenden nicht helfen zu können, weil er ja auch ein gesetzestreuer Bürger sein wolle, habe ihm auch in einem anderen Fall Kopfzerbrechen bereitet: «Ich sehne mich nach einer klaren Haltung, die nicht nur in der Theorie bestehen kann, sondern auch im realen Leben.»

Protagonisten aus Valzeina

Im Dokfilm kommen Einheimische, Betreuer und Asylsuchende gleichermassen zu Wort. «Ich brauche kein Gold, wenn mein Nachbar nicht mal ein Stück Brot besitzt», sagt beispielsweise Daniela Stirnimann-Gemsch, die Gründerin des Vereins «Miteinander Valzeina». Und Ernst Wüest, Leiter des Ausreisezentrums «Flüeli», findet es «humaner, wenn man Abgewiesene zwingt, das Land zu verlassen, als dass man ihnen Hoffnung macht, bleiben zu können». Die Sicht der abgewiesenen Asylsuchenden bringt Kelvin auf den Punkt: «We can see the promised land, but we can not enter.» Sie alle und einige weitere Menschen aus Valzeina und aus dem Flüeli sind die Protagonisten des 80-minütigen Films, den Roman Vital zusammen mit Sandro Zollinger und Claudia Wick mit breiter Unterstützung produziert hat.

Asylbewerber sorgen im Dorf für Unmut

Der Dokumentarfilm «Life in Paradise» beleuchtet die Asylproblematik. Ein Thema, das in Uri nicht nur im Kino aktuell ist.

In Valzeina, einem idyllischen Bündner Bergdorf, steht das Ausreisezentrum Flüeli. Früher war es ein Ferienheim für Kinder, heute wird es gegen den Willen der Einheimischen von abgewiesenen Asylsuchenden bewohnt. Jeder Vierte im Dorf ist nun ein illegaler Ausländer. Der Bündner Roman Vital stellt in seinem Dokumentarfilm sowohl das Leben der Dorfbewohner als auch der abgewiesenen Asylbewerber dar. «Life in Paradise – Illegale in der Nachbarschaft» dokumentiert, wie die Menschen mit Asylsuchenden in der Nachbarschaft umgehen und was es bedeutet, als Abgewiesener isoliert in der Schweiz zu leben. Mit eindrücklichen Bildern wird die bittere Wirklichkeit aus verschiedenen Blickwinkeln gezeigt. Die Asyl- und Ausländerthematik ist in der Schweiz ein emotionales Thema. Auch im Kanton Uri wird es aktuell mit der geplanten Gebirgsunterkunft Schweig in Realp. «Schon früh erfahren wir, dass nicht alle Menschen, die hier leben wollen, auch bleiben dürfen», sagt Regisseur Roman Vital. Mit «Life in Paradise» will er aufzeigen, was es bedeutet, tagtäglich diesem Hin- und Hergerissensein ausgesetzt zu sein und damit zu leben.

Regisseur erhielt mehrere Preise

Der 38-jährige Vital wuchs in Arosa auf und lebt seit 2006 in Zürich. 1998 gewann er mit seinem Kurzfilm «Das Bikini Atoll» mehrere Auszeichnungen. Mit «Barrio Pablo Escobar» holte er sich den Förderpreis der baden-württembergischen Filmindustrie und feierte auf verschiedenen Festivals Erfolge. 2010 wurde er vom Kanton Graubünden mit dem Förderpreis für sein bisheriges Schaffen ausgezeichnet. 2011 war er mitbeteiligt an der Doku-Reihe für «SF bi de Lüt» über Schrebergärtner.

Finanziell unterstützt durch:

Neuigkeiten

Grosse Häuser – Gute Seelen

SRF Kultur Serie - Grosse Häuser - [...]

SRF DOK – BLINDFLUG

Sie sind jung, humorvoll, mutig, [...]

GUIDEDOC TV

Wir freuen uns über die neue Part [...]

DOKUMENTARFILME STREAMEN

Neu ist der grosse Dokumentarfilm [...]